El aire es de todos

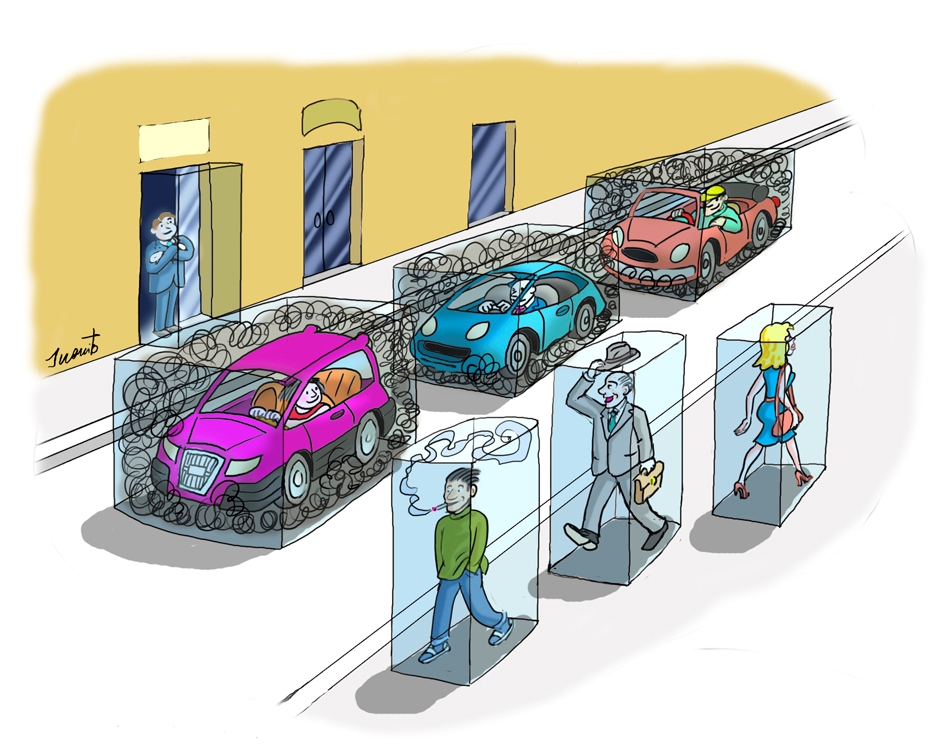

De niños se solía dar la monserga a algún hermano o amigo invadiendo su espacio aéreo –el que le rodea dentro del radio de cortesía‑ y haciendo revolotear las manos alrededor de su cara sin tocarlo. Ante su justificada quemazón, se argumentaba que “el aire es de todos” como lógica irrebatible. Es la misma que implícitamente usa un conductor –ya crecido–cuando invade el espacio aéreo de otros para llenarlo de los gases que despide su vehículo.

Debido a un anticiclón impertinente ‑insensible a las próximas elecciones municipales‑ la segunda semana de febrero fue crítica para la contaminación en diversas ciudades y, muy particularmente, en Madrid. Ya en febrero se habían superado los límites legales o, mejor dicho, los permitidos por la Unión Europea para todo el año. Con la sucia boina bien calada, el Ayuntamiento de Madrid pidió a los vecinos que se abstuvieran de coger el coche al día siguiente. Y –¡sorpresa!– al día siguiente, las cifras de tráfico fueron exactamente iguales que las del anterior.

¿Sorpresa?, quizá, pero no debida a la nula respuesta de los ciudadanos, sino a la pretensión de que la población ha de atajar el serio problema de la polución ambiental. Porque la administración sabe que no existe la población, sino ciudadanos. Y resulta que cada uno de ellos, a pesar de preferir menos a más polución, decidirá individualmente no abstenerse de usar el coche.

Y lo hará sesudamente, sopesando pros y contras. El aire es de todos, es cierto; que es decir que nadie tiene su propiedad y a nadie se puede excluir de su libre uso. Se dice que es un bien comunal. Su utilización presenta un problema crítico cuando tienen acceso al bien un gran número de usuarios. El motivo es que, mientras que el beneficio de su uso se disfruta individualmente, el coste se reparte entre todos. Eso modifica radicalmente la decisión de cómo usarlo, en comparación con la situación en que pros y contras se disfrutan y sufren privadamente.

Así es. Puesto que cualquier conductor consideraría que el coste de respirarse él solito todo el humo que emite su coche es mucho mayor que el beneficio de usarlo, su lógica decisión sería dejarlo aparcado. Pero la cosa no va así; porque el humo que vierte su coche al aire se respira entre todos los ciudadanos. Como hay 3 millones largos en la capital para repartirse ese humo, la lógica de coste-beneficio cambia las cosas: al dividirse entre todos, el coste de respirar el humo vertido es prácticamente nulo, mientras que el beneficio sigue intacto. Así que compensa mover el coche.

El razonamiento es redondo: nada de dejar el coche aparcado. El problema es que sólo se ha hecho una vez. ¿Qué sucede si se repite unas 2 millones de veces, que es el orden del número de vehículos de Madrid? Que ningún conductor dejará aparcado el coche: que ha sido exactamente la reacción de los conductores madrileños a la petición del alcalde.

Las implicaciones de todo el argumento son muy desagradables. Por un lado el bien comunal se sobreexplota; el color del aire se degrada al gris. Y claramente empeora al negro cuando aumenta el número de usuarios, hasta niveles intolerables para la salud. Lo que resulta paradójico, puesto que no está en la intención de los usuarios, ni individual ni como colectivo, que prefieren el aire limpio. Por otro lado, todos los usuarios pueden mejorar fácilmente su situación ‑su respiración‑: basta que todos dejen aparcado el coche. ¿Por qué no lo hacen? De nuevo hay que pensar de uno en uno: si uno supone que los demás lo harán, vuelven a salir los números para no hacerlo, porque el coste de un solo coche funcionando se disipa frente al beneficio de usarlo. Pero como todos razonarán de esa manera, vuelta a la situación negra.

Los conductores están atrapados en la lógica de una trampa cuyo desenlace acaba potencialmente en tragedia. En un famoso artículo publicado en 1968, Garret Hardin la identificó como la “tragedia de los bienes comunales”. En su ejemplo de referencia, los usuarios –vaqueros‑ llevan sus vacas a consumir los pastos de un prado que es bien comunal, igual que nuestros conductores llevan sus coches a la ciudad a consumir aire limpio de todos. “La ruina es el destino al que todos los hombres se precipitan al perseguir cada uno su propio mejor interés en una sociedad que cree en la libertad de uso de los bienes comunales”, dijo Hardin. También sugirió posibles soluciones, que debería implementar el administrador. Por ejemplo, limitar el acceso –como se hace en algunos parques naturales‑ o cobrar una tasa –como sucede para entrar en coche al centro de Londres desde 2003. En Madrid, lo que no solucionó el ayuntamiento lo hizo una amable borrasca.